Bergsteigerdörfer

| Bergsteigerdörfer | |

|---|---|

| |

| Rechtsform | Orts- und Gemeindenetzwerkprojekt |

| Gründung | 2008 |

| Gründer | Österreichischer Alpenverein |

| Sitz | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 639: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |

| Personen | Marion Hetzenauer, Roland Kals und Jan Salcher (ÖAV), Tobias Hipp (DAV), Anna Pichler (AVS), Elena Tovaglieri (CAI), Dušan Prašnikar (PZS) |

| Aktionsraum | Ostalpenraum |

| ZVR-Zahl | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 639: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |

| Reg.Nr. OSGS | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 639: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |

| Schwerpunkt | Alpenkonvention |

| Methode | Netzwerkarbeit, Information, Veranstaltungen |

| Budget | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 639: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |

| Stiftungsvermögen | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 639: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |

| Freiwillige | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 639: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |

| Angestellte | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 639: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (Stand: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 639: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) |

| Mitglieder | 27 Orte und Gemeinden |

| Besitzer | Österreichischer Alpenverein (ÖAV) Deutscher Alpenverein (DAV) Alpenverein Südtirol (AVS) Club Alpino Italiano (CAI) Planinska zveza Slovenije (PZS) |

| Motto | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 639: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |

| Website | www.bergsteigerdoerfer.org |

| Auflösung | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 639: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |

| Stand: November 2018 | |

Die Bergsteigerdörfer sind eine länder- und kulturübergreifende Initiative, die vom Österreichischen Alpenverein mit Unterstützung des Ministeriums für ein lebenswertes Österreich im Zeichen touristischer Nachhaltigkeit ins Leben gerufen wurde. Finanzielle Mittel werden außerdem aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (derzeit EL 2014–2020) bereitgestellt. Seit 2015 wurden die nationalen Alpenvereine der Nachbarländer Deutschland, Italien (insbesondere Südtirol) und Slowenien schrittweise in das Projekt zur Umsetzung der Alpenkonvention involviert.

Konzept[Bearbeiten]

Nach dreijährigen Vorarbeiten wurde das Projekt im Juli 2008 in einer Startkonferenz in Ginzling ins Leben gerufen. Neben dem Konferenzort verpflichteten sich 16 Gemeinden und Dörfer zur Förderung einer alternativen und naturnahen Tourismusentwicklung.[1] Den Rahmen der Initiative bildet die Alpenkonvention,[2] deren Hauptziel eine nachhaltige Entwicklung im gesamten Alpenraum ist. Der Titel Bergsteigerdorf versteht sich auch als Qualitätssiegel, weshalb Bewerber einen strengen Kriterienkatalog zu erfüllen haben, ehe sie die Bezeichnung offiziell tragen dürfen.[3]

Die wesentlichen Inhalte bzw. Grundsätze der Bergsteigerdörfer-Initiative lauten:

- Bewahrung der örtlichen Kultur und Tradition

- Nachhaltiger Tourismus unter Verzicht auf technische Erschließungsmaßnahmen, wenige, qualitativ hochwertige Beherbergungsbetriebe und Fokus auf ein anspruchsvolles Bergsportangebot

- Ortsbildtypische Bebauung

- Nachhaltige Bergland- und Forstwirtschaft unter dem Aspekt der Produktion und Vermarktung lokaler und regionaler Erzeugnisse

- Aktiver Natur- und Landschaftsschutz

- Sanfte Mobilität und weitläufiger Verzicht auf motorisierten Verkehr

- Kommunikation und Informationsaustausch untereinander[4]

Dem Gründungsmitglied Kals am Großglockner wurde der Status Bergsteigerdorf am Ende des Jahres 2011 aberkannt, nachdem sich die Gemeinde entschieden hatte, nach einer Skigebietszusammenführung mit Matrei auch den Bau eines Chaletdorfes außerhalb des historischen Ortskerns in Großdorf voranzutreiben.[5][6]

Erweiterung[Bearbeiten]

<imagemap>Bild:Red_pog.svg|8x8px|Lesachtal

default (46° 41′ 38″ N, 12° 48′ 57″O) desc none </imagemap>

<imagemap>Bild:Red_pog.svg|8x8px|Mallnitz

default (46° 59′ 23″ N, 13° 10′ 12″O) desc none </imagemap>

<imagemap>Bild:Red_pog.svg|8x8px|Malta

default (46° 58′ 0″ N, 13° 31′ 0″O) desc none </imagemap>

<imagemap>Bild:Red_pog.svg|8x8px|Zell/Sele

default (46° 28′ 20″ N, 14° 23′ 20″O) desc none </imagemap>

<imagemap>Bild:Red_pog.svg|8x8px|Lunz am See

default (47° 51′ 38″ N, 15° 1′ 37″O) desc none </imagemap>

<imagemap>Bild:Red_pog.svg|8x8px|Reichenau an der Rax

default (47° 41′ 58″ N, 15° 50′ 24″O) desc none </imagemap>

<imagemap>Bild:Red_pog.svg|8x8px|Grünau im Almtal

default (47° 51′ 10″ N, 13° 57′ 20″O) desc none </imagemap>

<imagemap>Bild:Red_pog.svg|8x8px|Steinbach am Attersee

default (47° 49′ 55″ N, 13° 33′ 0″O) desc none </imagemap>

<imagemap>Bild:Red_pog.svg|8x8px|Hüttschlag

default (47° 11′ 0″ N, 13° 14′ 0″O) desc none </imagemap>

<imagemap>Bild:Red_pog.svg|8x8px|Weißbach bei Lofer

default (47° 31′ 0″ N, 12° 45′ 0″O) desc none </imagemap>

<imagemap>Bild:Red_pog.svg|8x8px|Johnsbach

default (47° 32′ 23″ N, 14° 35′ 4″O) desc none </imagemap>

<imagemap>Bild:Red_pog.svg|8x8px|Steirische Krakau

desc none </imagemap>

<imagemap>Bild:Red_pog.svg|8x8px|Ginzling

default (47° 5′ 59″ N, 11° 48′ 27″O) desc none </imagemap>

<imagemap>Bild:Red_pog.svg|8x8px|St. Jodok

default (47° 3′ 45″ N, 11° 30′ 5″O) desc none </imagemap>

<imagemap>Bild:Red_pog.svg|8x8px|Sellraintal

default (47° 12′ 8″ N, 11° 10′ 39″O) desc none </imagemap>

<imagemap>Bild:Red_pog.svg|8x8px|Tiroler Gailtal

default (46° 42′ 31″ N, 12° 36′ 58″O) desc none </imagemap>

<imagemap>Bild:Red_pog.svg|8x8px|Vent

default (46° 51′ 34″ N, 10° 54′ 50″O) desc none </imagemap>

<imagemap>Bild:Red_pog.svg|8x8px|Villgratental

default (46° 47′ 55″ N, 12° 24′ 5″O) desc none </imagemap>

<imagemap>Bild:Red_pog.svg|8x8px|Großes Walsertal

default (47° 14′ 29″ N, 9° 56′ 22″O) desc none </imagemap>

<imagemap>Bild:Red_pog.svg|8x8px|Ramsau bei Berchtesgaden

default (47° 36′ 27″ N, 12° 53′ 47″O) desc none </imagemap>

<imagemap>Bild:Red_pog.svg|8x8px|Schleching

default (47° 43′ 12″ N, 12° 23′ 46″O) desc none </imagemap>

<imagemap>Bild:Red_pog.svg|8x8px|Kreuth

default (47° 39′ 0″ N, 11° 45′ 0″O) desc none </imagemap>

<imagemap>Bild:Red_pog.svg|8x8px|Jezersko

default (46° 23′ 34″ N, 14° 29′ 51″O) desc none </imagemap>

<imagemap>Bild:Red_pog.svg|8x8px|Val di Zoldo

desc none </imagemap>

| ||||||||||||||||||||||||

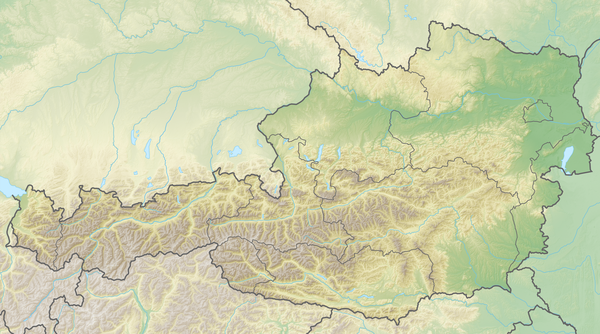

Lage der Bergsteigerdörfer in Österreich, Deutschland, Italien und Slowenien |

In Österreich befindet sich mit Ausnahme von Wien und dem Burgenland in jedem Bundesland mindestens ein Bergsteigerdorf. Zu den verbliebenen 16 Gründungsorten kamen zwischen 2011 und 2013 Mauthen, St. Jodok mit dem Schmirn- und Valsertal, Zell/Sele sowie die Region Sellraintal hinzu. Damit sind es insgesamt 20 Gemeinden und Dörfer, die an der Initiative teilnehmen.

Im Februar 2015 gab der DAV bekannt, dass das Projekt auch nach Deutschland, genauer gesagt, nach Bayern kommen wird und verlieh im September desselben Jahres als erster deutscher Gemeinde Ramsau bei Berchtesgaden das Siegel Bergsteigerdorf.[7] Zwei Jahre später wurde das Projekt um die ebenfalls in Oberbayern gelegenen Gemeinden Sachrang und Schleching erweitert, 2018 folgte Kreuth.

Die Initiative wurde auch vom Alpenverein Südtirol aufgegriffen und seit 2017 ist Matsch erstes Südtiroler Bergsteigerdorf.[8] 2018 wurde mit Jezersko das erste slowenische Mitglied aufgenommen. Mit Lungiarü (Südtirol) und Val di Zoldo (Venetien) kamen außerdem zwei neue italienische Orte dazu, wobei letzterer bereits mehrere Jahre via dem INTERREG-Programm der EU mit den Bergsteigerdörfern kooperierte.[9][10] Nach Prüfung und Unterstützung durch die nationalen Vereine entscheidet ein internationales Gremium über die Aufnahme neuer Mitglieder.[11]

Liste der Bergsteigerdörfer[Bearbeiten]

Ehemalige Bergsteigerdörfer[Bearbeiten]

| Bergsteigerdorf | Höhe (m) | Region | Land | Höchster Gipfel | Höhe (m) | Gebirgsgruppe (AVE) | Jahr |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Kals am Großglockner | 1324 | Tirol | Großglockner | 3798 | Glocknergruppe Granatspitzgruppe Schobergruppe |

2008–2011 |

Rezeption[Bearbeiten]

Die Bergsteigerdörfer, die sich als Gegenbewegung zum Massentourismus verstehen, werden auch vielfach so wahrgenommen. Mit dem Hinzukommen neuer Mitglieder entwickle sich die Initiative laut einem Artikel der Süddeutschen Zeitung von einer „romantischen Idee“ zu einem alpenweiten Netzwerk. Mitbegründer Peter Haßlacher, jahrzehnterlanger Leiter der ÖAV-Abteilung für Raumplanung und Naturschutz sowie österreichischer Vorsitzender der Alpenschutzkommission CIPRA, will den Aspekt der Nachhaltigkeit nicht nur im ökologischen Sinne, sondern auch vor dem Hintergrund des Bergsteigens als alpinem Erbe verstanden wissen.[8]

Der Bayerische Rundfunk widmete den Bergsteigerdörfern 2015 eine Episode der Dokumentarreihe Unter unserem Himmel, in der die Gemeinden Lesachtal, Obertilliach und Ramsau bei Berchtesgaden im Fokus standen. Neben ersten Bilanzen wurden auch Erwartungen gezeigt, die mit der Ernennung zum Bergsteigerdorf oft einhergehen. Während im Lesachtal einige Familienbetriebe mit steigenden Nächtigungszahlen von der Initiative profitierten, hätte im Tiroler Gailtal[12] zumindest eine Bewusstseinsschärfung stattgefunden. In Ramsau erwartete man sich neben einer Signalwirkung auf umliegende Gemeinden auch – unabhängig vom wirtschaftlichen Interesse – einen kritischeren Umgang mit Bauvorhaben, bessere Unterstützung kleinbäuerlicher Betriebe sowie allgemein größere Chancen auf Förderungen.[13] Auch Matsch und Jezersko erhofften sich durch einen langfristig höheren Bekanntheitsgrad mehr Übernachtungsgäste, ohne dabei überlaufen zu werden.[8][14]

In Ramsau habe der Titel Bergsteigerdorf wie auch in Kartitsch zwar zur Identifikation innerhalb der Gemeinde beigetragen, ein Großteil der Gäste wüsste zwei Jahre nach Verleihung mit dem Begriff jedoch nichts anzufangen. Eine touristische Vermarktungsstrategie abseits einer gewissen Klientel sei somit nicht realisierbar. Kritiker sehen in der Initiative ein „Sammelbecken der Abgehängten“. Zudem könnten die strengen Umweltauflagen eine mögliche touristische Entwicklung sogar hemmen. Im Osttiroler Kals etwa, wo Bauprojekte zu einem Ausschluss aus der Gemeinschaft führten, sah man die finanziellen Interessen der Gemeinde nicht mehr mit dem Kriterienkatalog vereinbar.[8] Grundlegende Probleme des strukturschwachen ländlichen Raums wie die Abwanderung könnten durch die Bergsteigerdörfer ohnehin nicht gelöst werden.[13]

Der Fachbereich Verkehrssystemplanung der Technischen Universität Wien bot im Studienjahr 2010/11 in Zusammenarbeit mit dem ÖAV ein Projekt an, das dabei helfen sollte, innovative Mobilitätskonzepte für ausgewählte Bergsteigerdörfer zu erarbeiten.[15]

Literatur[Bearbeiten]

- Ideen – Taten – Fakten, Nr. 1: Startkonferenz Bergsteigerdörfer im Bergsteigerdorf Ginzling, vom 10-11. Juli 2008, Österreichischer Alpenverein im Rahmen des Projekts „Alpenkonvention konkret: Via Alpina und Bergsteigerdörfer“, Fachabteilung Raumplanung-Naturschutz, Innsbruck 2008, 36 S. PDF-Download.

- Josef Essel, Peter Haßlacher & Regina Hatheier-Stampfl: Bergsteigerdörfer – Kleine und feine Bergsteigerdörfer zum Genießen und Verweilen. Österreichischer Alpenverein, Innsbruck 2013, 160 S. Austria-Forum Bergsteigerdörfer

- diverse Autoren: Bände zu einzelnen Bergsteigerdörfern, Österreichischer Alpenverein, Innsbruck 2010–2014. Austria-Forum Bergsteigerdörfer.

- Mark Zahel: Bergsteigerdörfer (Bildband), Tyrolia Verlag, Innsbruck/Wien 2017, ISBN 978-3-7022-3595-6, 240 S.

Weblinks[Bearbeiten]

Einzelnachweise[Bearbeiten]

- ↑ Ideen – Taten – Fakten, Nr. 1: Startkonferenz Bergsteigerdörfer im Bergsteigerdorf Ginzling, vom 10-11. Juli 2008, Österreichischer Alpenverein im Rahmen des Projekts „Alpenkonvention konkret: Via Alpina und Bergsteigerdörfer“, Fachabteilung Raumplanung-Naturschutz, Innsbruck 2008, S. 4. PDF-Download, abgerufen am 7. November 2018.

- ↑ Bergsteigerdörfer. Österreichischer Alpenverein, abgerufen am 29. Juli 2015.

- ↑ Bergsteigerdörfer bald in Bayern? Deutscher Alpenverein, abgerufen am 29. Juli 2015.

- ↑ Grundsätze der Bergsteigerdörfer. Österreichischer Alpenverein, abgerufen am 29. Juli 2015.

- ↑ Christina Schwann: Kleine und feine Bergsteigerdörfer des OeAV – eine gelungene Umsetzung der Ziele der Alpenkovention. In: Jahrbuch des Vereins zum Schutz der Bergwelt, 79. Jahrgang (2014), S. 165-178.

- ↑ Naturschutzreferentenseminar 2014. Österreichischer Alpenverein, 6. Juli 2014, abgerufen am 7. November 2018.

- ↑ Das Projekt „Bergsteigerdörfer“ kommt nach Bayern. (Nicht mehr online verfügbar.) Deutscher Alpenverein, ehemals im Original; abgerufen am 29. Juli 2015. (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- ↑ 8,0 8,1 8,2 8,3 Dominik Prantl: Klein, fein – aber weiterhin arm? Süddeutsche Zeitung, 14. August 2017, abgerufen am 14. November 2018.

- ↑ Drei neue Bergsteigerdörfer. Dolomiti UNESCO, 27. April 2018, abgerufen am 14. November 2018.

- ↑ Bergsteigerdörfer ein Erfolg. Tiroler Tageszeitung, 5. April 2014, abgerufen am 14. November 2018.

- ↑ Bergsteigerdörfer des Alpenvereins feiern 10-jähriges Jubiläum. Österreichischer Alpenverein, 14. Mai 2018, abgerufen am 7. November 2018.

- ↑ Bergsteigerdörfer – ein sanftes Erfolgskonzept. ORF, 16. Mai 2018, abgerufen am 14. November 2018.

- ↑ 13,0 13,1 Brigitte Kornberger (Regie): Alpen abseits des Trubels – Alternative Bergsteigerdorf. In: ARD Mediathek. Bayerischer Rundfunk, 11. Januar 2015, abgerufen am 14. November 2018.

- ↑ Andreas Kanatschnig: Die neuen Logenplätze der Alpen. Kleine Zeitung, 13. August 2017, abgerufen am 14. November 2018.

- ↑ Ankündigung P3 Bergsteigerdörfer. Technische Universität Wien, Oktober 2010, abgerufen am 14. November 2018.

Vorlage:Navigationsleiste Bergsteigerdörfer

Diese artikel "Bergsteigerdörfer" ist von Wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Bergsteigerdörfer.

|

This page exists already on Wikipedia. |